ビデオゲームは如何に芸術となるのか

ビデオゲームは芸術だ。と言い放ってしまうのは簡単である。

だが、何をもってビデオゲームとは芸術なのだろうか。

こういった議論は、2005年に映画批評家のロジャー・イーバートが出した懐疑論(補遺①)から端を発し、

スミソニアン・アメリカ美術館によるビデオゲーム歴史の大規模展示。

日本では2011年に文化庁メディア芸術祭京都展のなかで「ゲームってアートなの?」という企画が催された。

2012年には京都大学の松永准教授が、このテーマについて論文を書いていたり、

2013年のデジタル・ショック2013では、アウターワールド、ICO、Rezのクリエイターらによる対談も行われた。

そして今日に至るまで、個人単位から組織単位まで大小問わず議論が交わされており、

それに伴って、ビデオゲームに対して芸術性を考えるユーザーも多くなった。

しかしながら、ビデオゲームとはいったい何なのか。芸術とはいったい何なのか。

そしてどういった時に、どんな要因でビデオゲームは芸術とまで表現されるのか。

といった議論を趣味でやってる人は中々見かけない。(補遺②)

本稿ではビデオゲームと芸術両方の源流から、果たしてビデオゲームは如何に芸術になるのか。という問いを論考する。

目次

芸術の源流と定義

ゲームを芸術であるか、を問う際に考えなければならない前提がある

それはゲームの何が芸術に当てはまるか、どのゲームのどのような所が芸術か、という点ではなく、

芸術とはそもそも何なのか?という前提である。

この芸術の定義をどこに置くか、によって結論が変化する。

芸術という定義を辞書から引っ張ることも可能だが、本稿ではもっと本質的な、そもそも芸術が芸術足りえる源流を読み解き定義する。

芸術とは人類史においても後発的なものである。

本来、芸術とは存在せず、日用品と信仰に必要だったものが、表現主体へとシフトしたものが芸術であるというのが私の考えだ。

例えば絵画の源流をたどると、洞窟壁画という現存する人類最古の作品にたどり着く。

ラスコー洞窟、アルタミラ洞窟など、著名な洞窟壁画があるが、これらに描かれているのは野牛、馬、などの動物や、

ラスコー洞窟に至っては、人間、幾何学模様、刻線画、人間の手形が描かれている。

これらの絵というのは一般的に集団が生活するために必要な知識の伝達や、

集団を統率する信仰、もしくは他集団へ用いる呪術的な信仰の祭祀に用いられたのではないか。とする見方がある。

これらはヨーロッパだけではなく、アジアではインドや中央アジアでは石窟に仏教壁画が、

メソアメリカではカカシュトラ遺跡に捕虜を捕らえた壁画が存在する。

同じように信仰だったり、歴史という物語の伝達といったように、集団が存続するための壁画が描かれていた。

洞窟壁画はその後、古代エジプト・古代ギリシア・古代ローマにフレスコとして伝わり、

戦争の記録や、神話や信仰の伝達という目的に沿いながら芸術として受容されていく。(補遺③)

上記は信仰から生まれる芸術だったが、次に日用品から芸術が生まれる例を挙げる。

そもそも、人間には三大欲求という抗えないものがあり、

その中でも食欲と食文化の発展には絶対に道具が外せないものである。

狩猟採集社会から始まった人類は、野生動物の狩猟には狩猟道具が必要だったというのはもちろんのこと、

木の実やキノコなど、植物の採取にはひもから始まる「籠」の存在が必要不可欠だった。

そして、加熱調理や保管を行う際に必要となる「甕」も人類が長く生存するためには不可欠なものだった。

狩猟採集社会が農耕社会へ変遷しても、食器という日用品は続いていくことになる。

今日、これらの籠や甕、食器などは工芸品として成立している。

元々日用品だったものに、あとから芸術がついてきたのだ。

これら例に挙げたように、芸術というものは元来存在しなかった。

信仰などの物語の記録手段、日用品といったもの、人間の生存、種の保存という目的が、

表現自体を目的とするように変遷したものが芸術なのである。

ここから分かるように芸術とは、機能が根底にある。

食器のような日用品としてのものであったり、絵画や彫刻などは記録や壁や紙などの空間装飾といった機能が根底に存在しているのだ。

そして芸術になるというのは、ほんの一瞬、そこに機能以外の目的を見出した瞬間に芸術が機能を飛び越えてくることだ。

私はこれらの動きは可変であると思っている。

芸術は常に芸術であるということではなく、最終的には元の機能へと収束していく。

「機能」が目的の本質にあり、ある段階で「表現」が目的化する。

この形式を本稿における芸術の定義とする。

ビデオゲームの源流と定義

ビデオゲームとはいったい何なのだろうか。

多種多様なゲームが世に出る中、ユーザーごとに多種多様な捉え方も世に存在している。

だが、根底にあるビデオゲームの定義は変化していない。

その割にあまり指摘する人がいないのは、当たり前すぎて話題にならないのか、そう信じたくないのか、どちらかかもしれない。

有体に言ってしまえば、ビデオゲームとは暇つぶしの娯楽である。

ビデオゲームと言わず、ゲームそのものから変わらない、ゲーム本来の定義である。

史上初のコンピューターゲームと考えられている「エル・アヘドレシスタ」(補遺④)から、

最新作まで、結局ゲームとは暇つぶしの娯楽という機能から脱却することは出来ないのである。

知育玩具だったり、社会的意義が、というが、所詮は機能の上に付加価値を乗っけているだけである。

娯楽という点で見ると、同じ映像媒体として映画やアニメがある。

これらとゲームが大きく違う点、といえばやはりインタラクティブ性にある。

映画やアニメというのは、ユーザーが受け身となり、完成されている物語を鑑賞するものであるのに対し、

ゲームはまだ完成されていない物語を、ユーザーが能動的に動くことによって物語を完結させることに差がある。

金銭的・時間的対価を払い、インタラクティブ性のある娯楽として消費する。

これが本稿におけるゲームの定義である。

ここまで定義を書いてきたのは意味がある。

ビデオゲームは芸術なのか。という問いは、問いにしては簡素すぎる。というか正しい問いではない。

ビデオゲームとは娯楽だ、娯楽だがそもそも我々にどういう形で供給されるのか?という話なのである。

ここで映画やアニメという映像媒体に立ち戻るが、重要なのは「媒体」である。

媒体とは何か、表現をする際に用いるものだ。簡単に言えばキャンバスである。

つまりビデオゲームは芸術なのか、ということは、ビデオゲームという表現媒体が芸術(芸術形式)に当てはまるのか、という話である。

ジグソーパズルは芸術か

ビデオゲームという本題に入る前に、まずは簡単な例を使ってゲームと芸術の現れ方について読み解いていく。

ジグソーパズルというゲームがある。

今更説明することもないかもしれないが、ジグソーパズルとは、一枚の絵をいくつかのピースに分解して、

分解したものを再び組み立てるというパズルゲームだ。

では、どうやって絵に組み立てるかというと、ピースにはそれぞれ凹凸部が設けられており、

この凹凸部を他のピースと嚙合わせることで一枚の絵になるという仕組みになっている。

これは、ゲームと芸術の関係性について非常に説明のしやすい例で、

バラバラのピースを組み立てるというのは、暇つぶしの娯楽であり、

ユーザーがピースを組み立てるというアクションを行い、絵が段々と作成されていくというリアクションが返ってくるため、インタラクティブ性がある。

つまりこのジグソーパズルを作る工程というのはゲームの定義に当てはまるのである。

そして、完成したジグソーパズルは絵画になる。

ここでジグソーパズルは娯楽という機能から脱して、絵画という表現が目的になる。

本稿における芸術の定義が成立するのである。

ゲームという娯楽からスタートし、完結した際に芸術という表現へユーザーが認知を変えるということ、

ジグソーパズルにおける娯楽から芸術へのシフト。

これこそが、ゲームは芸術か否かという議論に対する1つの答えである。

ジグソーパズルはゲームとして始まり、芸術として完結するのだ。

ビデオゲームはどうやって芸術になるのか

ジグソーパズルはゲームという機能があり、絵という表現が発露する。よって芸術だった。

ビデオゲームと芸術に対する考え方も、ジグソーパズルと概ね合致する。

しかしながら、ジグソーパズルとビデオゲームの大きな違いがある。

それは、ジグソーパズルはゲームとして機能する前の時点で、どんなものかは分からないが「絵」のような表現が完成すると分かっているのである。

つまり表現媒体という絵が確定してから、ゲームに落とし込まれている。

一方でビデオゲームは、ゲームとして機能した先に発露する「表現」がどういったものか分からない。

そもそも、ビデオゲームが完結することによって残るのは、映画やアニメのような不変の物語とは限らず、

ユーザーの選択によって幾通りもの物語になることもある。もしくは物語ですらないのかもしれない。

ビデオゲームが娯楽という機能を持ちながらも、表現が目的化する。そういった芸術とはいったい何なのだろうか?果たして存在するのだろうか?

では、本題に入ろう。

ビデオゲームとは常に一時的なものだ。

ビデオゲームは、ビデオゲームのデータが手元に存在しなければならない。購入やギフトという手段があり、

手元にあり、次にプレイする筐体と、プレイが出来る時間と、プレイしてもいい場所が必要であり、

ビデオゲームが持つインタラクティブ性成立の条件として、プレイヤーが存在しなければいけない。

以上すべての条件がそろって初めてゲームは機能として成立する。

これらを動画や文章で追体験する方法もあるが、彫刻などと同様に写真を見るだけではその作品を体験したわけではない。(補遺⑤)

ここで1つ重要なキーワードが出てきた。「体験」という言葉だ。

本稿の芸術の定義に立ち返るが、芸術とは

“「機能」が目的の本質にあり、ある段階で「表現」が目的化する。”

ということである。

重要なのが「機能」から「表現」へという目的のシフトなのだが、

一見全く違うことのように見えるこの2つの要素には、たった1つの共通項がある。

それが体験である。

機能という日用品としての存在、これらは日常生活における体験である。

適当なものでもいいが、自身の好きなもの、自身にフィットする機能を求めることは、日常生活における体験を向上させる。

表現とは、機能という体験を超えて、

それが「美しい」と感じられるようになる意識過程や内容を、ユーザーが体験することによって、結果として表現が発露する。

どちらの目的も体験という特性が存在する。

ビデオゲームに立ち返ろう。

前述したように、ビデオゲームとは常に一時的なもので、様々な前提条件を達成しなければ機能しない。

であれば、どのタイミングでビデオゲームは機能から表現へと目的がシフトするのか。

また、表現とはどのような形で現れるのか。という事が問題だ。

ビデオゲームにおいて目に見える表現は、背景、人物、音楽、テキストといったものが挙げられるが、

これらはビデオゲームの芸術というより、それぞれ個別に存在している芸術である。

上記要素はビデオゲームを動作させる機能として必要であるものの、

それぞれ、絵画や映像、音楽に文芸といった芸術として独立し鑑賞出来るため、ビデオゲームが芸術であるという決定的な決め手ではない。

芸術の1ジャンルに「インスタレーション」というものがある。

これは1970年代以降に一般化した現代美術の表現手法で、

ある特定の場所にオブジェや装置を置いて、空間を構成・変化させることで空間全体を作品として体験させる芸術である。

要点は、受け手が鑑賞ではなく空間全体を体験すること。

そして、その空間を体験する方法をどのように変化させるかということである。

このインスタレーションという表現手法にゲームは非常に近い。

ビデオゲームの動作に必要なのは、背景、人物、音楽、テキスト、システムである。

それらが1つのパッケージという表現媒体(空間)に収まっているから、ビデオゲームは娯楽になる。

ビデオゲームをプレイする、プレイヤーがビデオゲームという空間に作用することで、

ビデオゲームはプレイヤーに体験を返す。そしてプレイヤーは体験をゲームの表現として受け取る。

「ビデオゲームという空間をプレイして体験する」ということ。

これこそが、ビデオゲームという表現媒体が芸術形式として成立する根拠である。

ビデオゲームという表現媒体は娯楽という機能から始まった。

ビデオゲームにインタラクティブ性がある限り、プレイヤーは体験をビデオゲームという空間から得ることが出来る。

よって、娯楽という機能から、プレイヤーが体験を得ることによって、ビデオゲームは表現に目的がシフトする。

これが私が考える「ビデオゲームは如何に芸術となるのか」の答えである。

事例から見るビデオゲームを芸術として評価する方法

前項までで、ビデオゲームが芸術になる仕組みの論考は済んでいるのだが、

実際のビデオゲーム作品を取り上げないのもいかがなものかと思う。

そのため、この項目では「娯楽という機能」「空間」「体験」というビデオゲームを芸術たらしめる視点から、ビデオゲームの芸術性を事例に挙げて考えてみよう。

「Ghost of Tsushima」

ディレクターズカット版の発売が迫っている本作は、文永11年の元寇を舞台にした作品だ。

このゲームには魅力的なキャラクターが存在するが、プレイヤー自身が主人公のゲームではない。

侍、誉れといった、イコン化された概念をベースに、それを捨てざるを得ない主人公と、

武士像として父のように描かれる叔父。それらの概念がない仲間や敵を通して、

理想ともいえる叔父と決別しながら、主人公が自身の殻を破るという王道のストーリーラインが敷かれている。

ストーリーを支える舞台は、対馬という島だが、ある種神話的な要素を取り入れ、幻想的な架空の対馬になっている。

実際のゲームプレイにおいては、武士らしい正面からの斬り合いや、勝つために編み出した冥人という暗殺主体をプレイヤー自身が選択でき、

ゲームプレイ自体がシナリオに影響しないという自由さを保持している。

さらには、往年の時代劇映画のように画面をモノクロにする黒澤モードが搭載されている。

これらの要素が上手くかみ合わさることで、プレイヤーは時代劇の中で活躍する侍になれる名作である。

では始めよう。

ここにおけるビデオゲームの空間は「侍、誉といった~」から「~黒澤モードが搭載されている」まで。

幻想的な架空の対馬を舞台に、主人公を操作して、元と戦い、その中で理想との離別、主人公のアイデンティティが確立するというのが主な流れだ。

ここまでなら映画やアニメ、マンガでも出来る。

武士らしい斬り合い、冥人という暗殺を自由に選択できるゲームプレイ、黒澤モードというのは、

本作をアクションゲームとして成立させる「娯楽という機能」になる。

そして、これらを通してプレイヤーに出力されるのが、時代劇の中で活躍する侍になれる、という体験なのである。

これら3つの要素から「Ghost of Tsushima」は芸術である。

ここから芸術作品として、芸術性を考えていこう。

ということになると「幻想的な架空の対馬」とか「王道のストーリーライン」という要素に着目して論じていくことになり、

じゃあなんで実際の対馬じゃなかったんだろう、このストーリーラインは本当に王道で、このビデオゲームはこのストーリーである必要があったのだろうか、などなど理論を前へ前へと進める必要がある

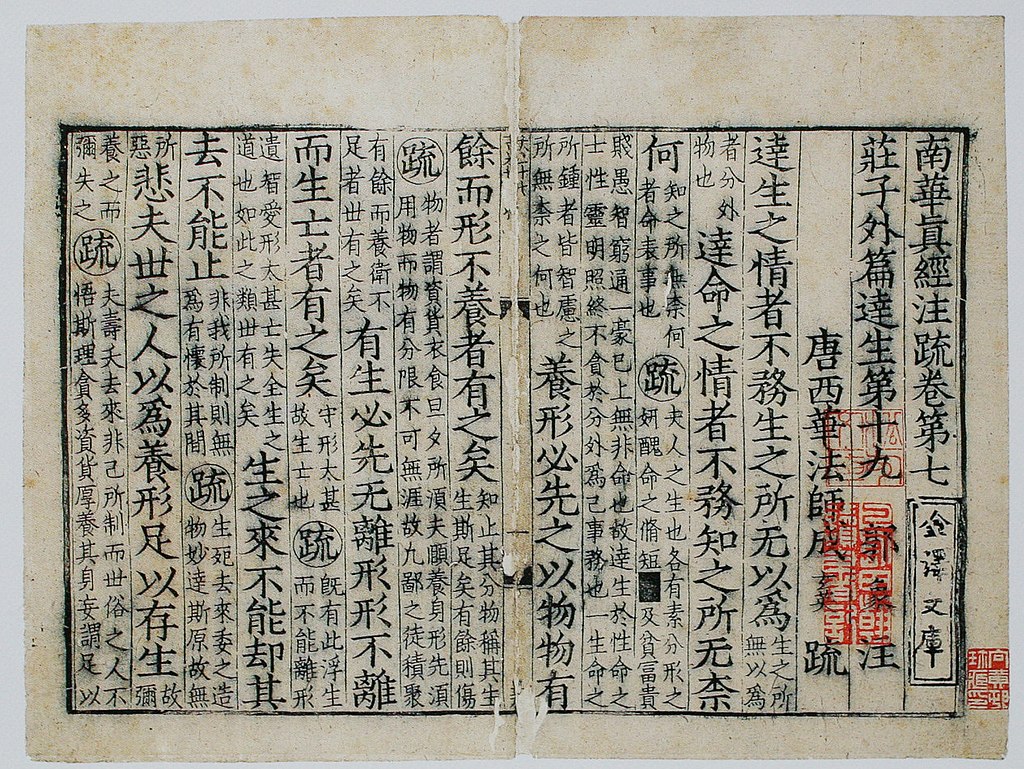

この点については、前投稿の「【論考】荘子で読み解く、ゲーム動画やゲーム批評が受け入れられる理由。」にも記した通り、

「理解」と「共感」の思考バランスをもって、正解のない問いを続けていくという大変面白いことになっていく。

これらは「答えを決定する」といった正解ではなく、自己もしくは他者との論争を通じて理論を前進させることが重要なのであり、

「より良い論争が行われる」ことが目標なのだ。

私は、論争を重ねることによって、誰かの思考を触発することになれば、この目標に価値が生まれるのではないかと思っている。

そして、価値が生まれたその時こそ「ゲームは芸術である」という考えは、プレイヤー問わず多くの人々に受容されるのではないだろうか。

—————————————————————-

以上で本論考は終わりとさせていただく。

以下は本論考から逸脱したため本文から外した補遺となる。

暇があればご参照いただきたい。

補遺

①「ビデオゲームはエレガントで、繊細で、洗練されていて、やりがいがあり、視覚的に素晴らしい。

しかし、媒体の性質が芸術の域に到達することを妨げている」とロジャー・イーバートが発言した。

この発言に対してクライヴ・ベイカーという作家が反論して、

イーバートがさらに反論の記事を投稿するというプロレスがあった。

イーバートは2010年までゲームが芸術であるということに懐疑的な立場を崩さなかったが、

「実際のゲームやプレイ体験に精通しているとは言えないから、ああいった発言は表明すべきじゃなかった」と認めている。

彼は全くゲームをしない人間だったというわけではない。

彼曰く、プレイしたゲームは「Cosmology of KYOTO 京都千年物語(1995)」と「MYST(1993)」らしい。

MYSTは分かるとしても京都千年物語をチョイスした経緯をちょっと知りたい。

②仕事でやってる人は、自分が知らない範囲を含めていっぱいいる。

特に京都大学の松永准教授は、ゲームスタディーズにおいて比肩する研究者が思い浮かばない。

興味があれば「ビデオゲームの美学」や「ゲーム研究の手引き」を参照のこと。

③明確に美術が美術として認知されたという点を決めるのは非常に難しい。

語源からみると、ギリシア語の「τέχνη(テクニー)」をラテン語に訳した「ars(アルス)」

そこから英語の「art(アート)」へと至るのだが、これは非常に広範的な概念で、

例えるならば「人工技術」に近い。しかし18世紀の産業革命から科学技術が発展し、

そこで初めて技術はアートという言葉から切り離され、アートには装飾というような美的要素の意味が残った。

ちなみに画家という視点から見ると、文献に残っている歴史上初の画家は「チマブーエ」というイタリア、ゴシック期の画家である。

本稿では転換点より、そもそも芸術とは、元は何から発生したのか、という点を重要視しているため割愛した。

④「トルコ人」という自動チェス人形が初のゲーム機だと紹介される人もいるが、これは誤りである。この「トルコ人」は結局のところ、イリュージョンの一種で、中に人が入ってプレイするというものだった。

⑤つまりこれがゲーム動画、ゲームレビューなのである。

前回、前々回と書いてきたように、動画やレビューはゲームを体験したとは言えない。

追体験に留まるのである。ただし、その動画やレビューは独立した作品であり、

一般的な映像作品や文芸と同様に魅力を発揮する作品になることもある。