荘子で読み解く、ゲーム動画やゲーム批評が受け入れられる理由。

それにしてもビデオゲームについて書くことはやめられない。

ついでに、ゲームの動画を作ることもやめられない。

何故そういったことをするのか、という所を突き詰めていくと、結局は

「このクソ面白いビデオゲームをもっと知ってもらいたい」という自身の原点にたどり着く。

だが、なんでビデオゲームを知ってもらうために動画や文章を選んだのだろうか。

そしてゲーム動画やゲーム批評はさも当たり前のように受け入れられているのか。

それは人間が持つ「共感」と「理解」に要因があるのではないだろうか。

今回は以前投稿した「eスポーツなんてきらいだ!!」の実質的な続編である。

以前の記事で「人工甘味料」だと言い放った「ゲーム動画」や「ゲーム批評」

今の時代において、それらは何故供給され、消費し続けられているのかということについて論考していく。

目次

ゲーム動画やゲーム批評はセカンドクリエイションか

荘子で語る前に、ゲーム動画やゲーム批評を作る人たちについて前段階で触れておく。

私には好きでも嫌いでもない人間が多くいて、そういう人たちをめんどくさいので「無関心」という風にして、逐次動向を追うことはない。

だが「無関心」であっても思考を学んだり、言葉を拝借することはある。

「無関心」だが「無視」ではないからだ。

私にとって、キングコングの西野氏も「無関心」に入る。

別に彼が絵本書こうと映画やろうと無関心なので見には行かないし、

炎上しようが著名人が名指しであれこれ言おうが、そういったSNSの動きも興味がない。

だが拝借した言葉はある。「セカンドクリエイター」という単語だ。

これは元々「クリエイターとして表現の世界に軸足を置かないまでも、ときどき自分もクリエイターをやりたい」という分類を言葉に表したらしく、

SNSが世に出た瞬間にこういったセカンドクリエイターが出てきたらしい。

まぁ、私はこの定義は正しくないと思うので「セカンドクリエイター」という言葉だけ拝借する。

そもそも、ゲーム動画やゲーム批評はビデオゲームを自分なりにプレイを通じて解釈し、それぞれの媒体へ変換してアウトプットするものだ。

プレイという行為が入っている時点で、純粋なビデオゲーム体験は誰かのゲーム体験に変化しており、

ビデオゲームそのものが発信されてるわけではない。このことは前回の投稿でも少し触れている。

言うなれば、これらゲーム動画やゲーム批評はそもそものビデオゲームに対しての二次創作である。

ビデオゲームというそもそもの作品を土台とし、主要要素を維持しつつも動画や文章として新たに作品の体を取っている。

ビデオゲームをプレイするだけ、ではなく、それらのプレイ体験を動画や批評に変換して発信している。

そしてそれらには見る人がいる。すなわち独自の価値があるから成立している。

ゲーム動画やゲーム批評はビデオゲームにおける二次創作と言って差し支えないのである。

さて、セカンドクリエイターの元の定義いわく「SNSが世に出た瞬間に発生した」らしい。

しかし、正しくはこういった活動の発生は1975年のコミックマーケットである。SNSはそれらが表層化しただけにすぎない。

もっというとセカンドクリエイション自体は、創作物が世の中に出た時点で生まれていると言える。

元々これらは趣味の延長線上だったが、広告収益や投げ銭の存在から生活を支えることもできるようになっている。

ユーザー達は「ときどきクリエイターをやりたい」に収まらず、セミプロのように本業に匹敵する収入を得たり、

そもそも食う道として選ぶことも出来る。

0から何かを生むクリエイターはいない。いるとしたらそれはアーティストの域だろう。

既存のアイディア、自身の体験、環境様々な要因があり、アイディアが生まれる。

同じように既にある作品を用いて、動画制作や批評を行い、自分自身をプロデュースして活躍する。

私はこれらの活動を行うユーザーを「セカンドクリエイター」であると考えている。

セカンドクリエイターと人工甘味料

ビデオゲームそのものから見れば、ゲーム動画やゲーム批評は人工甘味料である。

ビデオゲームそのものの甘さがユーザーによって加工されたり、加味されたりして人工甘味料となって受け手に届けられる。

セカンドクリエイターが作り出すのは人工甘味料である。

だがこの人工甘味料は大いに受けた。

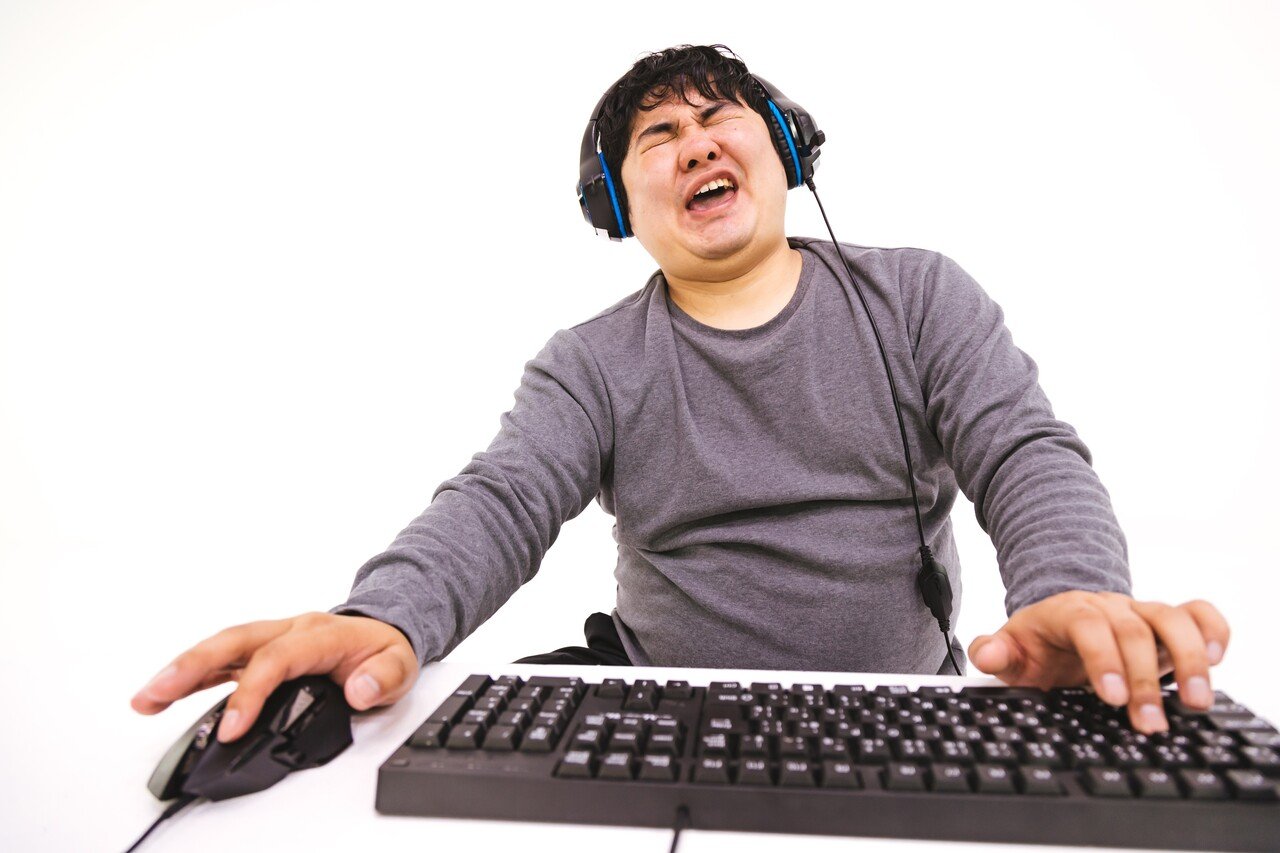

ビデオゲーム自体を買うことも必要ないし、プレイする手間も時間も必要ない。

ただ、スマホなどの端末で、ソファかベットに寝転がりながら、楽に摂取出来るというローコスト志向。

さらには、他人のプレイを通して体験することで、より分かりやすく自分の体験として落とし込まれることにある。

ローコスト志向は文面通りの事だが、後者のほうは詳しく読み解いていく、

「他人のプレイを通して体験することで、より分かりやすく自分の体験として落とし込まれる」と書いたが、

さらに突き詰めると、他人の事を自分もそうだと勘違いしてしまうということである。

エンパシーという言葉がある。共感を示す言葉である。

人間には本能的に備わっているこの共感という能力が、人工甘味料にすり寄っていく要因だ。

1912年、この世に初めてコンピューターゲームが生まれてから、

ストーリー性が芽吹いたのは60年後の1971年の「スタートレック」である。

そして、ダンジョンアンドドラゴンズ(TRPG)の影響を受けて作られた「dnd」でビデオゲームにストーリーが存在することが広まり、

いつしかビデオゲームは、名俳優のように演技として感情を想像することで、ユーザーの感情を動かし、共感を引き出すことが出来るようになった。

だが、ビデオゲームにおける共感は映画や文芸に感じるものよりはるかに微弱だ。

ビデオゲームと既存の娯楽の違い。それはインタラクティブ性にある。

ビデオゲームには様々な登場人物、世界事情、文明が出てくる。

その中でゲーム内の登場人物たちは、ドラマを繰り広げ感情を想起する。

しかしながら、ビデオゲームのドラマを完結させるのはプレイヤーの操作だ。

つまりプレイすること、自己が能動的に意思決定をするが故に強烈な共感へ至ることが出来ない。

インタラクティブ性が共感の障害、共感に至るまでのごく僅かな断絶を生んでいるのだ。

しかし、ゲーム動画やゲーム批評はその断絶を飛び越えてしまった。

なぜならば、それらはゲームそのものではなく、ビデオゲームをプレイした誰かの経験をアウトプットしているからだ。

自己の判断によって、変容するゲーム体験よりも、誰かが体験し言語化したもののほうが、多数の人間が共感出来るのである。

あまりにもローコストで、共感という手法を用いて容易くビデオゲームを体験出来た気分になる。

だからこそ、ゲーム動画やゲーム批評という人工甘味料は受け入れられている。

荘子で読み解く共感と理解の哲学

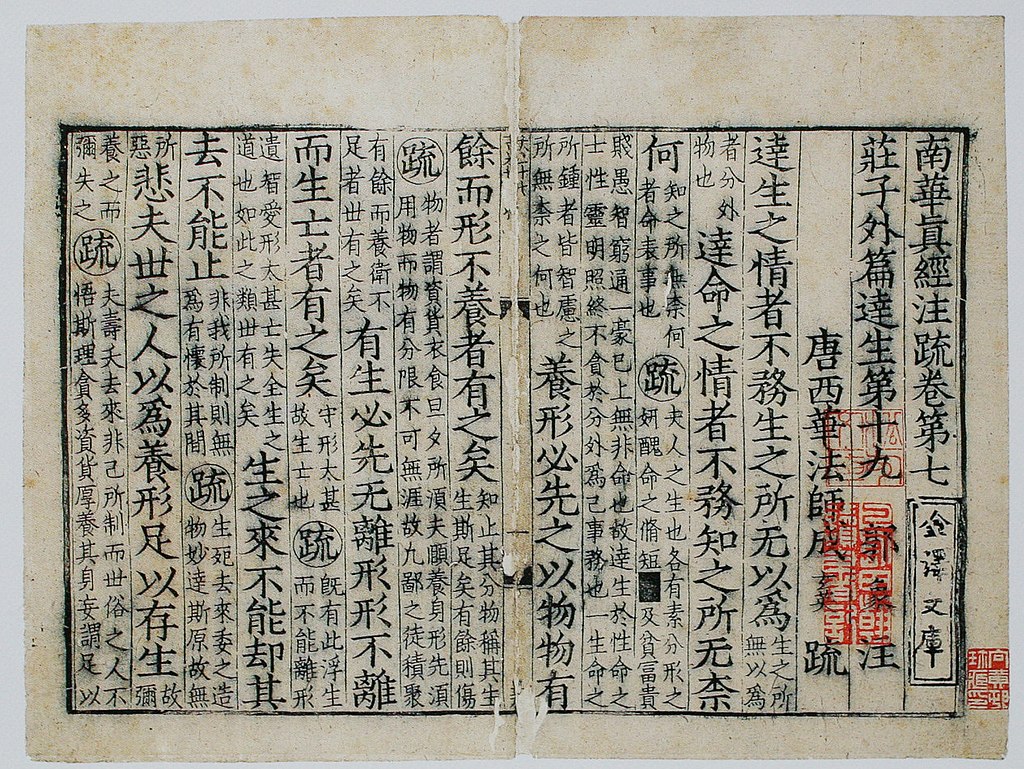

『荘子』の外篇、秋水篇の中に『濠上問答』、もしくは『知魚楽』として知られる一節がある。(補遺①)

あるとき、荘子が恵子といっしょに川のほとりを散歩していた。

恵子は物知りで、議論が好きな人だった。二人が橋の上に来かかったときに、荘子が言った。

「魚が水面に出て、ゆうゆうと泳いでいる。あれが魚の楽しみというものだ。」

すると恵子は、たちまち反論した。

「きみは魚じゃない。魚の楽しみがわかるはずないじゃないか。」

荘子が言うには、

「きみはぼくじゃない。ぼくに魚の楽しみがわからないということが、どうしてわかるのか。」

恵子はここぞと言った。

「ぼくはきみでない。だから、もちろんきみのことはわからない。きみは魚でない。

だからきみには魚の楽しみがわからない。どうだ、ぼくの論法は完全無欠だろう。」

そこで荘子は答えた。

「ひとつ、議論の根元にたちもどってみようじゃないか。

きみがぼくに『きみにどうして魚の楽しみがわかるか。』と聞いたときには、

すでにきみはぼくに魚の楽しみがわかるかどうかを知っていた。

ぼくは川のほとりで魚の楽しみがわかったのだ。」

上記は湯川秀樹博士の現代訳である。(補遺②)

何故この引用をしたか、それはこの一節に共感と理解の極致がぶつかり「真理はない」ということに行きついているからだ。

この文章における共感とは荘子である。ゆうゆうと泳ぐ魚たちに共感し、魚の楽しみを定義している。

それに対して恵子は理解という立場で、荘子は魚ではないのだから魚の楽しみはわからないという反証をしている。

そこで荘子は「恵子はぼくじゃないのになぜ魚の楽しみが分からないということがどうしてわかるのか」と反証をする。

恵子はそれを受けて「荘子じゃないから荘子の気持ちはわからない。同じく荘子は魚じゃないから魚の楽しみはわからない。」

で、荘子は「最初の質問の時点で、恵子は「荘子は魚じゃないから、魚の楽しみは分からないだろう」ということを理解して、私が魚の楽しみを知っているはずがないと察して問うたわけだ。であれば、私が魚の楽しみを察しても別に不思議ではない。」と反論した。

はいストップ。訳分からなくなる前に言っておくと「魚の楽しみ」に正解はない。

大事なのは構造である。

荘子は共感から、恵子は理解という方向性から「魚の楽しみ」の存在証明について論じている。

まずは、恵子の目線で読み解いていこう。

ここからは若干難しいので、休み休み読んでいただいても構わない。

さて、恵子は「魚ではないのだから、魚の楽しみは分からない」と言っている。

証明しようがないものは存在しない、というスタンスだ。

まぁ文章単体で読み解くと、全くの正論であるように思える。

しかし恵子は自己矛盾に陥る。「魚ではないのだから、魚の楽しみは分からない」と荘子に問いただした時点で、

恵子自身も「荘子ではないのだから、荘子が魚に共感することの正誤は分からない」という自身の論で首を絞められている。(補遺③)

次は、荘子の目線から読み解いていこう。

共感というものは「感情を共有する」感情である。

しかしながら、共有先の感情とは受け手側の認知バイアスが多分に入っており、実は信用できないものなのだ。

クレショフ効果という映画技法がある。

映像の意味や解釈は単体で決定されず、他の映像とのつながりの中で相対的に決定されていくという効果だ。

無表情の男性が移り、次のカットでスープ皿を置いた。そうすると受け手は男性が無表情にもかかわらず空腹を感じているように見えたと答えた。

次の映像ではスープ皿の代わりに、棺の中の遺体を置いた。そうすると受け手は男性が悲しみを感じているように見えたと答えたのだ。

このクレショフ効果は証明された認知バイアスであり、受け手側の共感によって引き起こされたものだ。

つまり共感というのは「分かった気」だったり「そう感じる」でしかなく、想像の延長線上にあるもので、

それ自体の真偽に関わらず、環境的要因、演出によって共感は変化するのだ。

荘子は「魚の楽しみ」を本当に理解しているわけではない。

それどころか、荘子1人であれば「魚の楽しみ」はおっさん1人の空想で終わっていたのである。

だが『知魚楽』の構造を見ると、恵子がいたことで、荘子が共感した「魚の楽しみ」の存在証明が出来たことが分かる。

恵子は「魚ではないのだから、魚の楽しみは分からない」という「理解無くして正解はない」というスタンス。

それに対して荘子は「私は魚の楽しみわかるって言って君は否定したけど、

私の心が分からないのに『荘子は魚の楽しみが分からない』って前提を理解して否定したよね。

それって矛盾してない?じゃ私が魚の楽しみがわかるって言っても否定できないよね?」と恵子の論を用いて返した。

何をイチャイチャしてるんだこの2人は(補遺④)

最初に立ち返って、結局のところ、この2人は決して「魚の楽しみ」が何かということを知ることは出来ていないし、していない。

徹底的に「魚の楽しみ」が人に分かることはできるのか?という命題について理解と共感という双方から論じている。

『知魚楽』とは正解があるという理解の極致が正しいということや、ましてや想像という共感の極致が正しいということでもない。

共感と理解は存立の根拠が等しくて同質的であり、対になっているからこそ、

「魚の楽しみ」という正解の無い問いに対して、そもそも「魚の楽しみ」は存在するのかという探求が成立するという話だ。

正解のない問い、果たして正解のない問いの存在を探求し続けることは無駄なのだろうか。

いや、そうではない。問い続けることによって、正解のない問いは存在し続けるからだ。

そして、正解のない問いを問い続けるためには、共感と理解という思考バランスを持って望まなければならないのだ。

荘子で読み解くゲーム動画やゲーム批評が受け入れられる理由。

ビデオゲームに対して動画を作る。批評をする。それらには等しく正解というお墨付きはない。

考察に対する考え方も同じだ。

ビデオゲームを共有しよう、共有しようと思うほど、それは自分が理解出来る範疇で語ることしかできない。

そうして言語化されたものは、共感という形でユーザーに受容されていく。

逆に共感されるものでなければ、理解されることもないのだ。

ビデオゲームというのはまったく不思議なもので、学問のようにこれといった正解は存在しないのである。

正解なんてクリエイター自身に聞けばいいじゃないか、と思う人がいるかもしれないが、それが通じるのはギリギリ高校3年ぐらいまででしょう。

ビデオゲームの正解を求めるということは、クリエイター個人を完璧に理解するということで、不可能なのである。

それが出来ないから、歴史や社会情勢、市場分析を行ったうえで自身の視点で動画やレビューを作成する。

その時点でビデオゲーム本来からズレた人工甘味料になることが決まっている。

ビデオゲーム本来の甘さは体験した個人によって感じ方が違うからだ。

だが、それにケチをつけるべきではないと思っているのは、

ビデオゲームそのものにインタラクティブ性がある限り、共感は生まれづらいということ、

そこにセカンドクリエイターがゲームを理解しようと努め、自身の体験を人工甘味料として言語化することで、

より多くの人を巻き込んだ共感へ広がっている。と考えているからだ。

ここにたった1つだけ、ケチをつけるとすれば。誰かの人工甘味料から成分を抽出して作り直した人工甘味料は果たして美味いのかという話である。

共感とは、理解あるが故に成立する。だから絶対にビデオゲームを理解しようと努めることは外してはいけないのである。

誰かがこういう評価をしてた、どこそこの著名人がこういうことを言ってた。

だからこのビデオゲームはこうです。というのは、まぁ何というか良い悪いを通り越して無関心に部類する。共感も生まれない。

上記のケチに陥らないためには、やはりビデオゲーム自体への理解を進める事。これが無ければ共感は生まれないのだ。

ビデオゲームとは正解のない問いである。だから様々な人が理解しようと努め、自身の言語をもってビデオゲームへの共感を成立させる。

そしてその共感に対して、同じく理解しようとするユーザーが共感する。

これが繰り返されることによって、正解のない問いは続き、正解のない問いそのものが成立することになる。

だからこそ、ゲーム動画やゲーム批評は成立し、成立し続ける。

今という瞬間でもゲーム動画やゲーム批評が成立するのは、人々の飽くなき共感と理解の哲学があるからなのだ。

—————————————————————-

という所で本論考は終わりとさせていただく。

次回は本投稿と同じように、いつのまにか受け入れられていた「ビデオゲームは芸術か」という論について、

なぜそうなのか、そもそも芸術とイコールで結びつけるのは正しいのか、といった点を論考していく。

また、ここから下は、書きたかったけど本論考から逸脱したため本文から外した補遺となる。

暇があればご参照いただきたい。

補遺

①荘子の外篇は荘周その人が書いたわけではない、後世の偽書として見られるのが一般的である。

そのため、荘子を荘周と書かず、荘子として記載する。

②原文は以下の通り

莊子與惠子、遊於濠梁之上。

莊子曰、「鯈魚出遊、從容。是魚樂也」

惠子曰、「子非魚。安知魚之樂」

莊子曰、「子非我。安知我不知魚之樂」

惠子曰、「我非子。固不知子矣。子固非魚也。子之不知魚之樂、全」

莊子曰、「請、循其本。子曰、『女、安知魚樂』云者、既已、知吾知之而問我。我、知之濠上也。」

今回実は省いた説があり、安知魚、安知我、『女、安知魚樂』云者と「安んぞ(いずくんぞ)」という言葉が多い。

「安んぞ」は反語(どうして~だろうか、いや~のはずがない)という意味以外に「どこで」という意味を持っている。

ようは惠子が「安んぞ」を反語の意味で使ってるのに対して、莊子は「どこで」という意味で返している。

魚の気持ちわからんやろ⇒いや、橋の上で分かったわ。という逃げ口上だったみたいな捉え方もある。

ただ、荘子の万物斉同という前提を踏まえると「ちょっと違う」し、

今回のように共感と理解が相互に存在することで、初めて正しくゲームと向き合うことが出来るということ。

一見相反しているように見えるけど、等しく共感も理解も必要だよね。というゲーム版万物斉同へ導くために割愛した。

③恵子が自分の論で首を絞められているというより、

荘子が自分の論を使って、荘子の主張の正しさを逆説的に説明したことに使われたので、

恵子にとっては、はた迷惑なとばっちりで首を絞められている。

でも哲学ってニーチェでさえ自己矛盾を抱えるので、そういうものだと思います。

④荘子(書物)の外篇が偽書といえど、頻繁に恵子が出てくるあたり色々と想像できる。